Научный стиль, особенности которого являются предметом исследования для лингвистов, представляет собой совокупность специфических речевых приемов, использующихся преимущественно в научной, научно-технической, научно-популярной сфере для выражения и оформления разнообразных по содержанию и предназначению идей, гипотез, достижений.

Общая характеристика научного текста

Научный текст – это итог, результат или отчет об исследовательской деятельности, который создается для круга лиц, обладающих соответствующей квалификацией для его восприятия и оценки. Для того чтобы сделать его максимально информативным, автор должен прибегнуть к использованию формализованного языка, специальных средств и способов подачи материала. Чаще всего научный текст – это опубликованное или предназначенное для печати произведение. К текстам научного плана относятся и специально подготовленные материалы для устного выступления, например, доклада на конференции или академической лекции.

Характерные особенности научного стиля – нейтральность тона, объективный подход и информативность, структурированность текста, наличие терминологии и специфических языковых средств, принятых в среде ученых для логичного, адекватного изложения материала.

Разновидности научного стиля

Превалирование письменной формы существования произведений научного стиля обуславливает обоснованность, взвешенность, четкость их содержания и оформления.

Разделение научных текстов на виды и типы объясняется, во-первых, различием объектов, описываемых многочисленными дисциплинами, содержанием исследовательской деятельности ученых, ожиданиями потенциальной аудитории. Существует базовая спецификация научной литературы, которая делит тексты на научно-технические, научно-гуманитарные, научно-естественные. Можно выделить и более частные подъязыки, которые существуют внутри каждой из наук – алгебры, ботаники, политологии, и т.д.

М. П. Сенкевич структурировал виды научного стиля по степени «научности» конечного произведения и выделил следующие типы:

1. Собственно научный стиль (иначе - академический) характерен для серьезных работ, предназначенных узкому кругу специалистов и содержащих исследовательскую концепцию автора - монографий, статей, научных докладов.

2. Изложение или обобщение научного наследия содержат вторичные информационные материалы (рефераты, аннотации) – они созданы в научно-информативном или научно-реферативном стиле.

3. Отдельную научно-рекламную область занимает промышленная реклама, представляющая результаты и выгоды от конкретных товаров – новых достижений техники, электроники, химии, фармакологии и других прикладных областей науки.

4. Научно-справочная литература (справочники, сборники, словари, каталоги) имеет целью дать предельно сжатую, точную, без подробностей информацию, предъявить читателю только факты.

5. Особая сфера применения у учебно-научной литературы, здесь излагаются основы наук и добавлен дидактический компонент, предусматривающий иллюстративные элементы и материалы для повторения (учебные издания для различных учебных заведений).

6. Научно-популярные издания представляют биографии выдающихся людей, истории происхождения различных явлений, хронику событий и открытий и доступны для широкого круга интересующихся лиц, благодаря иллюстрациям, примерам, разъяснениям.

Свойства научного текста

Текст, созданный в научном стиле, представляет собой стандартизированную замкнутую систему.

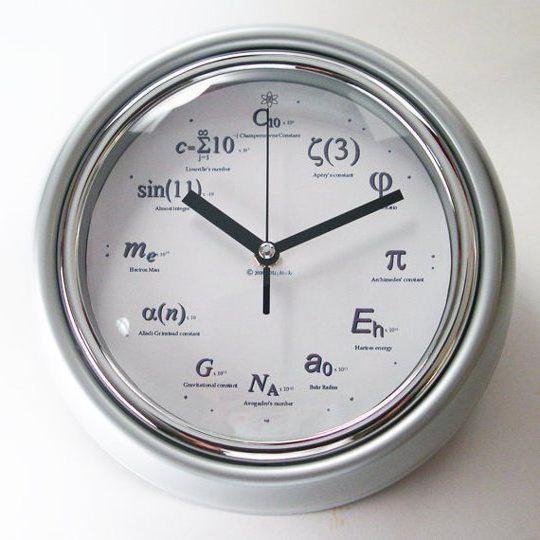

Основные особенности научного стиля – соответствие нормативным требованиям литературного языка, употребление стандартных оборотов и выражений, использование возможностей «графического» языка символов и формул, применение ссылок и примечаний. Например, общепринятыми в научной среде являются клише: речь пойдет о проблеме…, следует отметить, что…, полученные в ходе исследования данные привели к следующим выводам…, перейдем к анализу… и т.д.

Для передачи научной информации широко используются элементы «искусственного» языка – графического: 1) графики, схемы, блоки, чертежи, рисунки; 2) формулы и символы; 3) специальные термины и лексические особенности научного стиля– например, названия физических величин, математических знаков и т.д.

Отсылочный аппарат (сноски, ссылки, примечания) формирует более точное представление о предмете речи и служит реализации такого качества научной речи, как точность цитат и проверяемость источников.

Итак, научный стиль, особенности которого характеризуются соответствием норме литературного языка, служит точности, ясности и лаконичности в выражении мыслей исследования. Для научного высказывания характерна монологическая форма, логика повествования раскрывается последовательно, выводы оформлены как завершенные и полные по смыслу фразы.

Смысловая структура научного текста

Всякий текст научного стиля имеет свою логику построения, некую законченную форму, соответствующую законам структурирования. Как правило, исследователь придерживается следующей схемы:

- введение в суть проблемы, обоснование ее актуальности, новизны;

- выделение предмета исследования (в некоторых случаях и объекта);

- постановка цели, решение в ходе ее достижения определенных задач;

- обзор научных источников, каким-либо образом затрагивающих предмет исследования, описание теоретической и методологической базы для работы; обоснование терминологии;

- теоретическая и практическая значимость научного произведения;

- содержание самой научной работы;

- описание эксперимента, если он проводится;

- результаты исследования, структурированные выводы по его итогам.

Языковые признаки: лексика

Отвлеченный тон и обобщеность формируют лексические особенности научного стиля:

1. Употребление слов в их конкретных значениях, преобладание слов с абстрактным значением (объем, проходимость, сопротивление, конфликт, стагнация, словообразование, библиография и т.д.).

2. Слова из повседневного обихода приобретают в контексте научного произведения терминологическое либо обобщенное значение. Это касается, например, технических терминов: муфта, катушка, трубка и др.

3. Основную смысловую нагрузку в научном тексте несут на себе термины, однако их доля не одинакова в различных типах произведений. Термины вводят в оборот некие понятия, правильное и логическое определение которых – необходимое условие для профессионально написанного текста (этногенез, геном, синусоида).

4. Для произведений научного стиля характерны аббревиатуры и сложносокращенные слова: изд-во, ГОСТ, Госплан, млн, НИИ.

Языковые особенности научного стиля, в частности, в области лексики, имеют функциональную направленность: обобщенно-отвлеченный характер подачи материала, объективность взглядов и выводов автора, точность представленных сведений.

Языковые признаки: морфология

Морфологические особенности научного стиля:

1. На грамматическом уровне при помощи определенных форм слова и построения словосочетаний и предложений создается отвлеченность научного текста: отмечается, что..., представляется, что... и т.д.

2. Глаголы в контексте научного текста приобретают значение вневременное, обобщенное. Причем употребляются преимущественно формы настоящего и прошедшего времени. Их чередование не придает ни «живописность», ни динамику повествованию, напротив – они указывают на закономерность описываемого явления: автор отмечает, указывает…; достижению цели способствует решение задач и т.д.

3. Преобладающие глаголы несовершенного вида (примерно 80%) также придают научному тексту обобщенное значение. В устойчивых оборотах используются глаголы совершенного вида: рассмотрим…; покажем на примерах и т.д. Также употребительны неопределенно-личные и безличные формы с оттенком долженствования либо необходимости: характеристики относят к …; нужно уметь…; не следует забывать о…

4. В пассивном значении используются возвратные глаголы: требуется доказать…; детально объясняется…; рассматривается проблематика и др. Такие глагольные формы позволяют сделать акцент на описание процесса, структуры, механизма. То же значение у кратких страдательных причастий: определение дано…; норма может быть осмыслена и т.д.

5. В научной речи также употребляются краткие прилагательные, например: отношение характерно.

6. Типичным признаком научной речи является местоимение мы, употребляемое вместо я. Этот прием формирует такие черты, как авторская скромность, объективность, обобщенность: В ходе исследования мы пришли к выводу… (вместо: я пришел к выводу…).

Языковые признаки: синтаксис

Языковые особенности научного стиля в плане синтаксиса выявляют связь речи со специфичным мышлением ученого: конструкции, употребляемые в текстах, нейтральны и общеупотребительны. Наиболее типичным является прием синтаксической компрессии, когда осуществляется сжатие объема текста при увеличении его информативности и смысловой наполненности. Это реализуется при помощи особого построения словосочетаний и предложений.

Синтаксические особенности научного стиля:

1. Использование определительных словосочетаний «имя существительное + имя существительное в родительном падеже»: обмен веществ, ликвидность валюты, прибор для демонтажа и т.д.

2. Определения, выраженные именем прилагательным, употребляются в значении термина: безусловный рефлекс, твердый знак, исторический экскурс и др.

3. Для научного стиля (определений, рассуждений, выводов) характерно составное именное сказуемое с существительным, как правило, с опущенным глаголом-связкой: Восприятие – это базовый познавательный процесс…; Отступления от нормативных реализаций языка – одна из самых ярких черт детской речи. Другой распространенной «формулой сказуемого» является составное именное сказуемое с кратким причастием: может быть использован.

4. Наречия в роли обстоятельства служат для характеристики качества или свойства исследуемого явления: значительно, интересно, убедительно, по-новому; все эти и другие события хорошо описаны в исторической литературе….

5. Синтаксические структуры предложений выражают понятийное содержание, поэтому эталоном для пишущего ученого является полносоставное предложение повествовательного типа с союзной связью между его частями, с нейтральным в плане стиля лексическим наполнением и нормативным порядком слов: Нужно сказать, что зоопсихологи долго, упорно и безуспешно пытались обучить наиболее развитых человекообразных (шимпанзе) звуковому языку. Среди сложноподчиненных предложений доминируют структуры с одним придаточным: Между интеллектом и языком располагается промежуточная первичная коммуникативная система, которая получила название функционального базиса речи.

6. Роль вопросительных предложений – привлечь внимание к излагаемому материалу, выразить допущения и гипотезы: Может быть, обезьяна способна к жестовой речи?

7. Для осуществления отстраненной, нарочито обезличенной подачи информации широко применяются безличные предложения разных типов: К статусно равноправным жанрам можно отнести дружеское общение (разговор по душам, болтовня и др.)… Таким образом подчеркивается стремление быть объективным исследователем, выступающим от имени обобщенного научного сообщества.

8. Для того чтобы оформить причинно-следственные отношения между явлениями, в научной речи используются сложные предложения с сочинительной и подчинительной союзной связью. Часто встречаются сложные союзы и союзные слова: ввиду того что, несмотря на то что, вследствие того что, потому что, между тем как, тогда как, в то время как и др. Широко распространены сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительные, определительные, причины, условия, времени, следствия.

Средства связи в научном тексте

Научный стиль, особенности которого заключаются в специфическом использовании языковых средств, опирается не только на нормативную базу языка, но и на законы логики.

Так, для того чтобы логично изложить свои мысли, исследователь должен использовать морфологические особенности научного стиля и синтаксические возможности для связи отдельных частей своего высказывания. Этой цели служат различные синтаксические построения, сложные предложения разного типа со «словами-скрепками», уточняющими, причастными, деепричастными оборотами, перечислениями и др.

Приведем основные из них:

- сопоставление каких-либо явлений (как …, так…);

- употребление присоединительных предложений, содержащих дополнительные сведения о сказанном в главной части;

- деепричастные обороты также содержат дополнительную научную информацию;

- вводные слова и словосочетания, вставные конструкции служат для связи между смысловыми частями как внутри одного предложения, так и между абзацами;

- «слова-скрепки» (например, таким образом, поэтому, между тем, в заключение, другими словами, как мы видим) служат для установления логической связи между разными частями текста;

- однородные члены предложения необходимы для перечисления логически сходных понятий;

- частое употребление клишированных структур, логичность и лаконичность синтаксического строя.

Итак, научный стиль, особенности средств связи которого мы рассмотрели, - достаточно стабильная система, сложно поддающаяся изменениям. Несмотря на разветвленную систему возможностей для научного творчества, регламентированные нормы помогают научному тексту «держать форму».

Язык и стиль научно-популярного текста

Изложение материала в научно-популярной литературе приближено к нейтральному, общелитературному, так как читателю предлагаются лишь специально отобранные факты, интересные аспекты, фрагменты исторических реконструкций. Форма изложения такого рода данных должна быть доступной для неспециалистов, следовательно, отбор материала, система доказательств и примеров, манера изложения информации, а также язык и стиль произведений, относящихся к научно-популярной литературе, несколько отличаются от собственно научного текста.

Наглядно представить особенности научно-популярного стиля в сравнении с научным можно с помощью таблицы:

Научный стиль | Научно-популярный стиль |

Автор и читатель – в равной степени осведомлены о предмете высказывания. | Автор выступает как специалист, читатель – как «неспециалист». |

Обилие общенаучной лексики и терминологии, часто со сложными формулировками и доказательствами. | Термины объяснены доступным для читателя языком, приведены основные результаты без подробностей. |

Нейтральный стиль. | Присутствует речевая экспрессия. |

Научно-популярный стиль задействует многие средства, принадлежащие общенациональному языку, но черты своеобразия ему придают функциональные особенности использования этих средств, специфика организации текста такого научного произведения

Итак, особенностями научного стиля являются специфические лексические и грамматические средства, синтаксические формулы, благодаря которым текст становится «сухим» и точным, понятным для узкого круга специалистов. Научно-популярный стиль призван сделать повествование о каком-либо научном явлении доступным для более широкого круга читателей или слушателей («просто о сложном»), поэтому он приближается по степени воздействия к произведениям художественного и публицистического стиля.